发布日期:2025-08-05 16:15 点击次数:200

古人识字率极低,即使在文化比较兴盛的宋朝,识字率也不足10%。

那么问题来了,不识字的古人,面对同样不识字的服务员和厨子,在饭店如何点到自己最想吃的菜?

以宋朝为例,饭店主要分为正店和脚店,但划分方法可不是按照正不正经,带不带“颜色”分的。

尽管脚店听着很有画面感,但一般不提供“疏通一条龙”项目。反而正店不好说,你懂的。

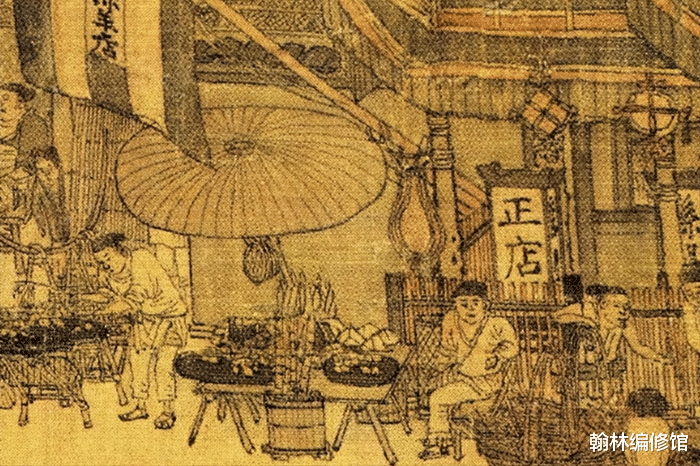

▲《清明上河图》中的正店

正店和脚店最大的区别是有没有酿酒权。根据宋朝的“榷酒制度”:

有官府特许酿酒权的店叫正店。正店需购买官方酒曲,可自产自销,并批发酒水给下级酒家。

没有官府特许酿酒权的店叫脚店,想卖酒必须从正店或官营酒库批发酒水,然后再零售赚取差价。

宋廷为啥有钱,这就有门道了:

酿酒权就像今天的牌照,用朴素的价值观都知道非常稀少,这样酿酒权牌照就能收一大笔钱。

正店从官方购买酒曲,还要缴纳高额酒税。这税有多高呢?酒税占北宋财政收入的18%,是重要的国库来源。所以管理极严,私酿75斤酒即可判死刑。

继续回桌点菜。

先说脚店,点菜非常简单:因为基本不让点菜。

脚店特点是数量大,出餐快,主要服务于城市中的基层上班族和商旅出差人士。

脚店的形式多为街边铺面或市井小店,基本不提供复杂的餐食,多提供熟肉,更类似于今天的档口。

店家常常会把当天做好的、适合展示的熟食(如烧鸡、卤肉、包子、馒头、糕点、时令水果)摆出来。

客人可以直接指着说:“给我来那个”、“这个来一份”,不用识字也行。很像出国的你,英语口语难以启齿,但肢体语言丰富至极。

在一些主打河鲜、野味的店里,店家还会把活鱼、野鸡、野兔等悬挂起来,或者养在水缸里,客人可以看着实物点:“就这条鱼,红烧了!”、“那只山鸡,炖个汤!”。

场景同上。

餐客一般自带干粮、锅盔一类,就着熟肉、鱼肉,朝店家讨碗热汤或热水,把肉和干粮掰碎了放到汤里,解馋又管饱。

这也是古丝绸之路上,为啥出了这么多泡馍、水盆和杂割汤的原因。

再稍微正式一些的脚店,餐客可以坐下来吃饭。尽管店里边会挂有水牌,但大部分餐客不会看,因为也看不懂。主要依靠店小二,或者茶博士:

“客官几位?想吃点啥?今天有新鲜的XX鱼/XX肉,要不要尝尝?想吃点荤的素的?口味咸淡有要求不?”

有时候,店小二会顺便简单介绍一下店里能做啥菜,脚店一般菜样不多,介绍后基本就点完菜了。

《水浒传》里面的好汉,一般要二斤牛肉,来点儿散酒。为啥不整点儿其他硬菜?因为脚店里面没有。

说完了脚店,该说正店了。

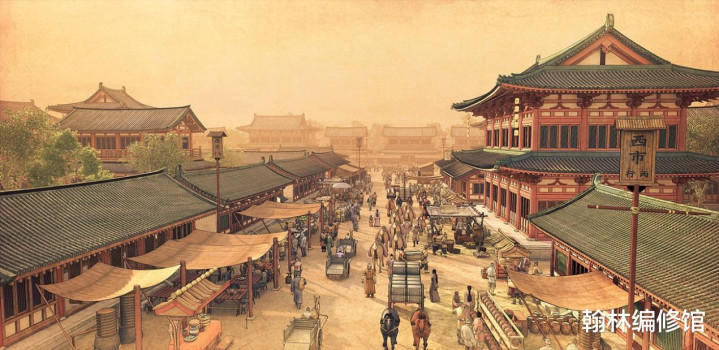

如前所述,官府出于对酿酒权的把控,正店数量远远少于脚店,而且仅限汴京等四大都城。正店一般是大型豪华酒楼,服务的对象也主要是达官显贵。

比如汴京孙羊正店(出现在了《清明上河图》里)、樊楼(喜欢李诗诗的应该都知道),这些店也以自酿名酒著称,比如如“眉寿”、“和旨”。

▲樊楼

正店点餐就不能只靠比划了,毕竟得上服务。

点餐主要依靠堂倌(可以理解为高级店小二),迎来送往的功夫很强,会像说贯口一样,麻利地报出本店的特色菜、时令菜、招牌菜。他们记忆力超群,对菜品了如指掌。

对于菜名比较文雅或者餐客可能不理解的,堂倌会用通俗易懂的语言描述这道菜是什么食材做的、大概什么味道、怎么做的(煎炒烹炸炖)、什么价钱。

堂倌还会根据客人的预算、人数、口味喜好推荐合适的菜品组合,甚至建议点多少菜够吃。

餐客点完菜,堂倌会把菜品简记,连成唱词报给后厨。

并用只有他们自己懂的简写符号或物品(如不同形状的竹签、不同颜色的豆子)代表不同的菜,放到客人的桌上或特定的容器里,方便后厨识别和最后结账计数。

所以在一个正店里,堂倌是前厅的核心人物。技术精湛的响堂,工资高于灶头和算账先生。

甚至有的老字号正店,堂倌的工资和主厨相当,能达到普通老百姓工资的2~3倍。

《水浒传》中樊楼的堂倌工资高达8~15贯,是普通百姓收入的几十倍。

有的正店有“看菜”或“看盘”的做法:

店家会在大堂摆放一些用木头、蜡、甚至金银制作的精美逼真的菜肴模型,称为“看盘”;

用真材实料做好但仅供观赏、并不实际出售的华丽菜肴,称为“看菜”。

主要目的是展示本店的烹饪实力和高档水准。当然,这只是辅助作用,点菜还是得依靠堂倌。

所以,尽管古代识字率低,但依靠发达的口头文化、专业的服务,以及各种直观的展示方式,古人在饭店点菜完全不是一个障碍。

甚至可能比现代人,对着冷冰冰的菜单点菜,多了几分人情味和互动感。